こんにちは、専業大家のMASA(@2103ou_masuke)です。

不動産業界は専門用語が多いので、意味がわからなくて困った経験がある方も多いかと思います。

そこで今回は、不動産業界でよく使う分かりにくい専門用語をピックアップして解説していきます。

あいうえお順に並べていますので、目次を参照のうえ、お役立てください。

こんな方におすすめ

- 不動産業界でよく使う専門用語の意味が知りたい

コンテンツ

不動産業界でよく使う専門用語集28語一覧

以下、不動産業界でよく使う専門用語集28語一覧です。

あんこ

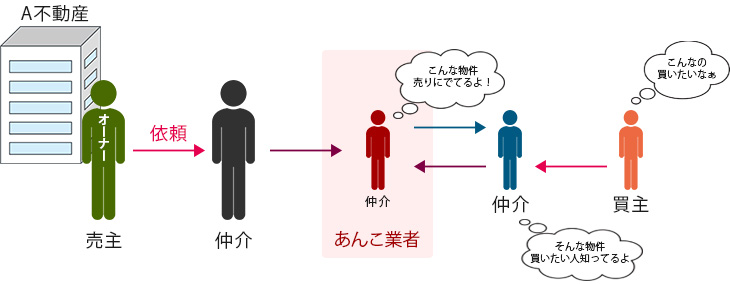

あんことは、売主側の仲介業者と買主側の仲介業者の間に位置する業者も絡む取引のことです。

この時、売主や買主と直接関わりを持っていない業者のことを「あんこ業者」と言います。

名称の由来は、饅頭のあんこのように真ん中にあるためと言われています。

媒介業者が増えることで、1社あたりの仲介手数料は減ってしまいますので、積極的にあんこ業者を利用することはありませんが、どうしても売れない物件などの場合は、あんこ業者に紹介して売却を協力してもらうことがあります。

位置指定道路

位置指定道路とは、建築基準法上の道路種別の1つであり、建築物を建てることを目的に、特定行政庁(都道府県知事や市町村等)から「土地のこの部分が道路である(道路位置指定)」と指定を受けた道路です。

位置指定道路が作られる経緯は、宅地開発により面積が大きい土地を分筆して複数の宅地に分ける際に、新しく作られる道路が特定行政庁の指定を受け、位置指定道路となるケースが多いです。

公道や私道のケースがありますが、私道であるケースの方が圧倒的に多いです。

買い付け

買い付けとは、購入申込書のことです。

一般の方は「申し込み」と呼ぶ方が多いですが、業者は「買い付け」と呼ぶことが多いです。

買い付けを提出する際の正しい手順については、下のブログ記事をご覧ください。

-

不動産投資で購入申し込み書や買い付け証明書を提出する際の手順

困っている人不動産投資で物件を購入する時の、正しい申し込み手順を教えて! こんにちは、専業大家のMASA(@2103ou_masuke)です。 先日こんなツイートをしました。 【私の買付申込方法】 ① ...

続きを見る

確定測量

確定測量とは、すべての隣接地(道路との境界も含む)との境界について、隣接所有者との立ち会いをもとに、境界確認を行う測量のことです。

確定測量により作成された実測図のことを「確定測量図」または「確定実測図」と呼びます。

この測量図には、その境界で間違いないことを証明するために、お互いに署名捺印を行います。

注意ポイント

法務局で取得できる地積測量図や、測量士が測量しただけの現況測量図は、境界の確定が担保されているわけではありません。

囲い込み

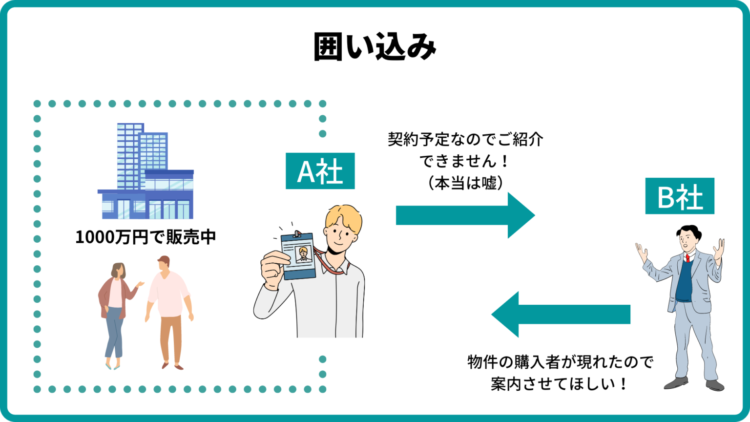

囲い込みとは、自社で売主と買主の仲介をして、両者から仲介手数料をもらう「両手仲介」を実現したいがために、売却依頼を受けた物件の情報を市場に公開しなかったり、他の仲介会社からの内見依頼を断ったりする行為のことです。

両手仲介に関しては、「両手仲介」の項目をご覧ください。

他社からの内見依頼を断る方法として、「既に申し込みが入っている」などと噓をついたり、担当者不在ということにして折り返しの連絡をしないといったやり口が多いです。

売主としては売却できるチャンスを失うことになるので、囲い込み業者に依頼してしまうと大きな損失になります。

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは、建物の引渡し後、建物の状態や状況が契約時に伝えられた通りでないケースの瑕疵に対し、売主が一定期間(個人の場合は通常3ヵ月間、業者の場合は2年間)負うべき責任のことです。

しかし2020年4月の民法改正によって「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと変更されました。

大きな概念は変わりませんが、契約不適合責任では、買主が請求できる権利や損害賠償の範囲が広がりました。

片手仲介

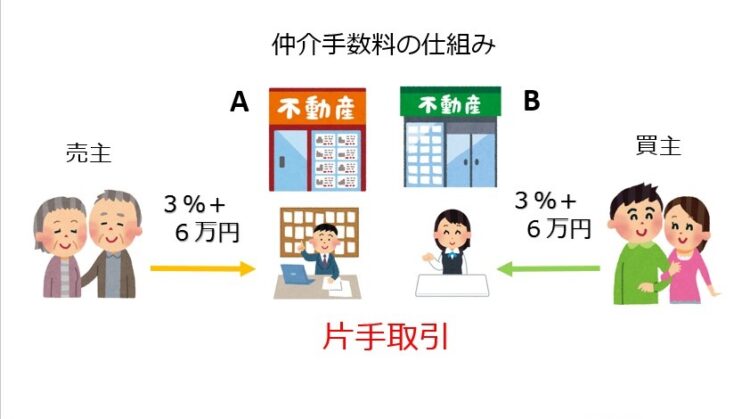

片手仲介とは、物件の売却依頼を受けた業者とは別の業者が買主を見つけてきた場合に、買主を見つけてきた業者は買主からのみ仲介手数料をもらい、売却依頼を受けた業者は売主からのみ仲介手数料をもらうことです。

一つの契約に仲介業者2社が入り、それぞれの業者は買主もしくは売主の片方からしか仲介手数料をもらえないため、業界用語で片手取引というわけです。

「手別れ」と言うこともあります。

出典:ならスマ

客付け

客付けとは、売却している物件の買い手を見つけることです。

また、買い手を見つけることができた業者のことを「客付け業者」と言います。

境界復元

境界復元とは、亡失した境界杭を既存資料に基づいて元の位置に戻すための測量です。

この既存資料には当然担保(正確性と信用性)が求められるため、確定測量を元に復元を行うことが多くなります。

業者売主物件

業者売主物件とは、物件の所有者が物件を販売している業者自身であることです。

そのため業者売主物件は、仲介手数料もかかりません。

ただし売主である業者は、他の仲介会社にも販売を依頼していることが多く、その仲介業者を通して購入してしまうと仲介手数料が発生してしまいますので注意が必要です。

公示地価

公示地価とは、適正な地価の形成に役立てるために、全国で指定された各地点につき不動産鑑定士2名以上による毎年1月1日時点の鑑定評価をもとに、毎年3月下旬頃に国が公表している1㎡当たりの価格です。

一般的な土地売買の際の指標や、公共事業の取得価格の基準となっています。

国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で確認できます。

固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、固定資産税を決める際の基準となる評価額のことで、土地や家屋などをそれぞれどう評価するかを定めた「固定資産評価基準」に基づいて、各市町村(東京23区は各区)が個別に決める評価額のことです。

銀行融資審査の際の積算評価の基になる評価額として用いられることもあります。

固定資産税評価額を調べるには、不動産の1月1日時点の所有者に対して市町村から送付される固定資産税課税明細書を確認する方法や、不動産を管轄する市役所などで取得できる固定資産税評価証明書や公課証明書で確認する方法があります。

再建築不可

再建築不可とは、建築基準法上、新たな建物の建築ができない物件のことです。

建築基準法では、「建物を建てる時は、その土地が幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していないといけない」という接道義務が課されており、この接道義務を満たしていない物件が再建築不可物件となります。

三為契約(中間省略)

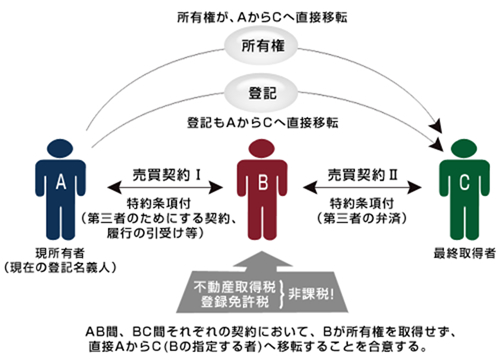

三為契約(中間省略)とは、正確には「第三者のためにする契約」という意味で、買主が所有権を自らに移転しないまま、さらなる第三者に物件を売却する為にする契約のことです。

三為取引を主に行っている、もしくは頻繁に行う業者のことを、業界では三為業者と言います。

なぜこういった契約をするかというと、契約の流れに従いA→B、B→Cと登記を移転させると登録免許税が2回かかりますし、Bには不動産取得税も課されてしまいます。

しかしBが所有権を取得する目的ではなく、最初から転売目的で購入し、AB間の売買とBC間の売買契約を並行して行い同時決済することで、これらの費用を抑えることができるわけです。

このようにAからCへとBを中間省略して登記を移転できる方が、いろいろと都合がよいわけですね。

出典:フクダリーガル

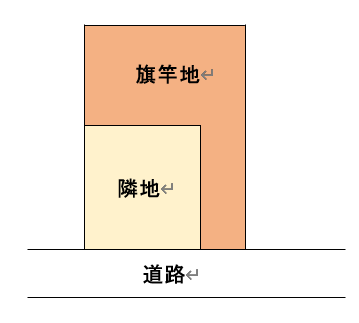

敷地延長(旗竿地)

敷地延長とは、敷地の一部分が通路上になっている宅地のことで、道路側から見ると建物が奥まった部分にあり、この通路を通って出入りすることになる土地のことです。

略して「敷延(しきえん)」や、その形状から「旗竿地(はたざおち)」などとも呼ばれます。

通常の土地(間口が広い土地)よりも土地の価値は低くなります。

実勢価格

実勢価格とは、実際に市場で売買される取引価格のことであり、過去の取引実績における平均値のことです。

時価や相場と言えば、この実勢価格になります。

不動産市況はその時々の相場があるので、より直近の近隣における取引事例を参考に算定することになります。

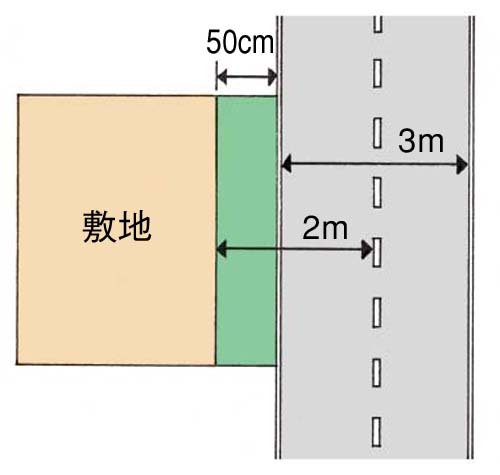

セットバック

セットバックとは、下図の通り敷地を前面道路から後退させ、後退させた分の土地を道路として無償で提供することです。

出典:at home

建築基準法の接道義務によって、建築時は幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります。

道幅が4m未満の道路は、そのままでは防火等の面で十分な道幅を確保することができないので、道幅4mを確保し、その範囲内には建築物や塀などを造ることを禁止しています。

但し書き道路

但し書き道路とは、建築基準法上の道路とは異なり、原則として増改築や再建築は不可ですが、建築審査会の許可を受けること等により、建築を認められることがある道のことです。

建築基準法で定められた接道義務を満たせない土地を、例外的に救済するために設けられた規定です。

今まで「43条但し書き道路」と呼ばれていましたが、2018年の建築基準法の改正によって、正しくは「43条2項2号道路」になりました。

ただし今も昔の名残から、但し書き道路と呼ぶ人が多いです。

仲介物件

仲介物件とは、仲介会社に仲介を依頼し、売主ではない仲介会社によって販売されている物件を仲介物件といいます。

売主物件とは違い、仲介手数料が発生することになります。

手付解除

手付解除とは、契約で定められた手付解除可能期日までに、手付金を支払った人(買主)は手付金を放棄し、もらった人(売主)は受け取った手付金の2倍を返却する(手付倍返しと言う)ことで、契約を解除することです。

手付解除期日前であっても、すでに買主が売買代金全額を支払い、所有権を移転した後などは手付解除はできません。

注意ポイント

手付解除された場合でも、仲介会社への仲介手数料は発生します。

手付金

手付金とは、売買契約が結ばれた際に、相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認めるため、あるいは相手方に債務不履行があった場合に、損害賠償もしくは違約金に充当するため、買主から売主に対して支払われる金銭です。

そのため、基本的には売買契約時に支払います。

手付金を支払っても売買代金の一部を支払ったことにはなりませんが、契約時に「手付金は残代金支払時に売買代金の一部に充当する」などと定められて、売買代金の一部に充当されることが一般的です。

媒介

媒介とは、「間に立ってとりもつこと」なので、不動産業界における媒介とは、「売主と買主の間に入り取りまとめること」です。

そして売主と買主それぞれが、取りまとめることを依頼した仲介会社と結ぶ契約のことを「媒介契約」と言います。

バルク売り

バルク売りとは、複数の物件をまとめて売却することを言います。

バルク(bulk)は「一括(まとめる)」という意味です。

例えば、分譲マンション内の部屋を複数戸まとめて売るのがバルク売りです。

物元

物元(ぶつもと)とは、 売主と直接媒介契約を交わし、物件の販売窓口となっている仲介会社のことです。

この仲介会社を「物元業者」と呼びます。

物元業者が販売している物件に対して、客付けする業者が「客付け業者」です。

融資特約(ローン特約)

融資特約(ローン特約)とは、買主が融資を利用する予定の売買契約を結んだ後で、その融資を依頼する金融機関の最終承認が得られずに融資が組めなかったときは、「売買契約を白紙解除できる」というものです。

この場合、契約解除となるため、買主が契約締結時に支払った手付金や仲介手数料は返還され、契約前の状態に戻すことになります。

融資が組めなかった買主を保護するための制度ですが、売主にも融資特約による解約によって迷惑がかからないようにするため、買主は事前に事前審査の承認を得る必要があります。

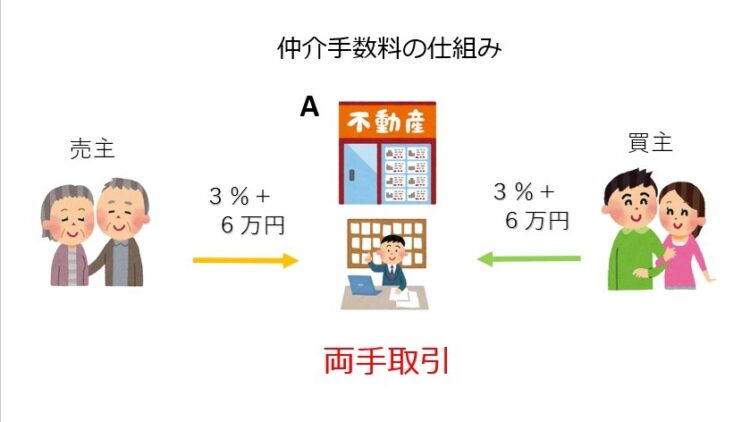

両手仲介

両手仲介とは、 1つの物件の不動産売買取引において、1社の仲介会社が売主と買主の双方の仲介を行うことです。

売主からも買主からも仲介手数料をもらえるので、両手と言います。

買主もしくは売主の一方のみの仲介を行う場合は、片手と言います。

出典:ならスマ

レインズ

レインズ(REINS)とは、「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の略で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。

不動産流通機構の近代化方策として、建設省(現国土交通省)が企画し、不動産情報の標準化・共有化を目的に1990年に作られました。

現在では、不動産取引を行なう上でなくてはならないインフラとなっています。

ただし不動産業者しか利用できないため、このシステムが情報格差を生んでいるとの問題も指摘されています。

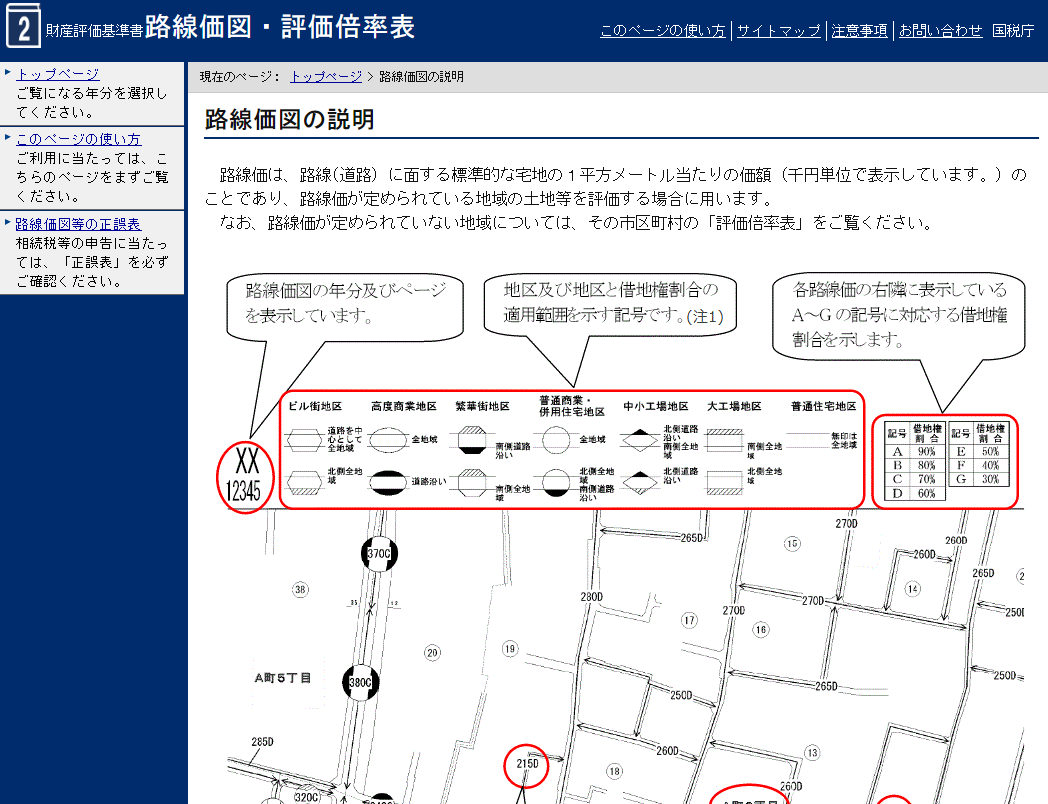

路線価

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額(千円単位で表示)のことで、路線価が定められている地域の土地を評価する場合に用いられます。

宅地の価格水準が、基本的にはその宅地が面する道路によって決定されるという発想に基づいて、宅地の価格水準を道路ごとに表示したものです。

公的な土地評価では、相続財産評価および固定資産税評価においてこの路線価が使用されています。

この相続財産評価の路線価は、毎年1月1日を評価時点として評定され、毎年7,8月ごろに一般に公開されていて、1992年以降は地価公示の8割程度となるように評定されています。

を入れる際の正しい手順-1-150x150.jpg)