こんにちは、専業大家のMASA(@2103ou_masuke)です。

再建築不可物件とは何かご存知ですか?

ネットで安い物件を見つけてテンション上がっていると、「再建築不可」と書いていて「?」になったり、知っている人はガッカリしたこともあるかと思います。

再建築不可物件とは、その名の通り再建築ができない物件のことですので、購入する際には注意が必要です。

再建築不可物件は、超高利回りかつ現金購入できる場合以外は購入をおすすめしませんが、うまくやれば再建築可能にできたり、正しくシミュレーションをすれば購入に値することもあります。

そこで今回は、再建築不可物件とは何か解説したうえで、抜け道や裏ワザ、購入時のチェックポイントや売却時のおすすめ買取業者について解説していきます。

再建築不可物件は、うまく対処すれば、価値が大化けする可能性を秘めているのは間違いありません。

そういったチャンスを見逃さないためにも、再建築不可物件の知識を身に付けておきましょう!

こんな方におすすめ

- 再建築不可物件とは何か知りたい

- 再建築不可物件の抜け道や裏ワザを知りたい

- 再建築不可物件を購入する際のチェックポイントを知りたい

- 再建築不可物件を買取してくれる業者を探している

コンテンツ

再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、建築基準法上、今ある建物を壊して新たな建築ができない物件のことを言います。

ポイント

建築基準法では建物を建てる土地が、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していないといけない接道義務があり、この接道義務を満たしていない物件が再建築不可物件となります。

接道義務は、消防車や救急車といった緊急車両が入れる道を確保し、消火活動や救助活動をスムーズに行えるようにすることを目的としています。

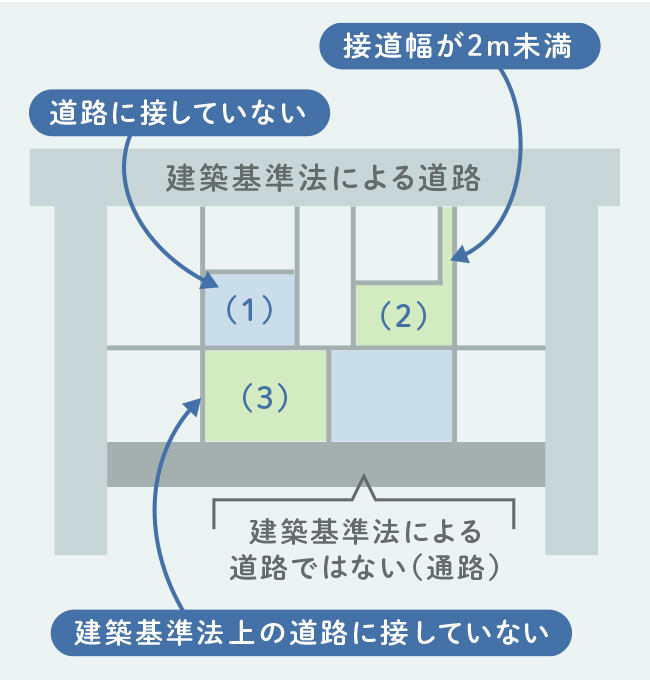

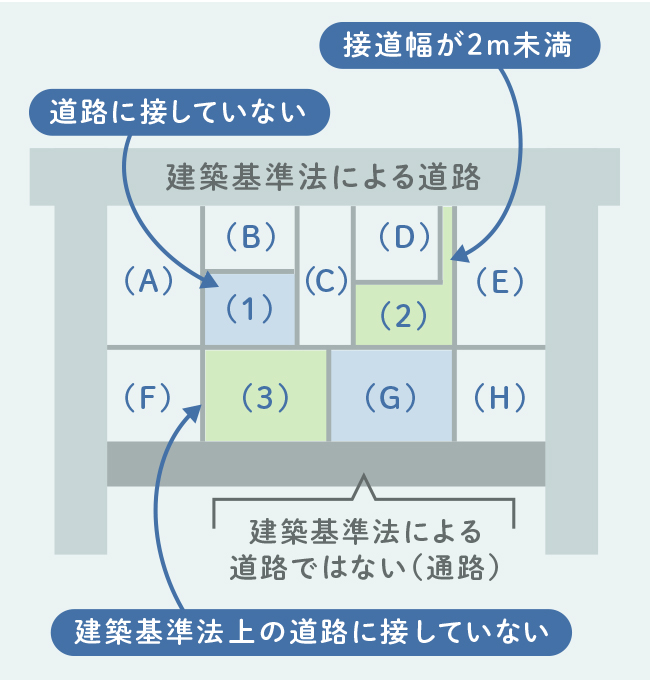

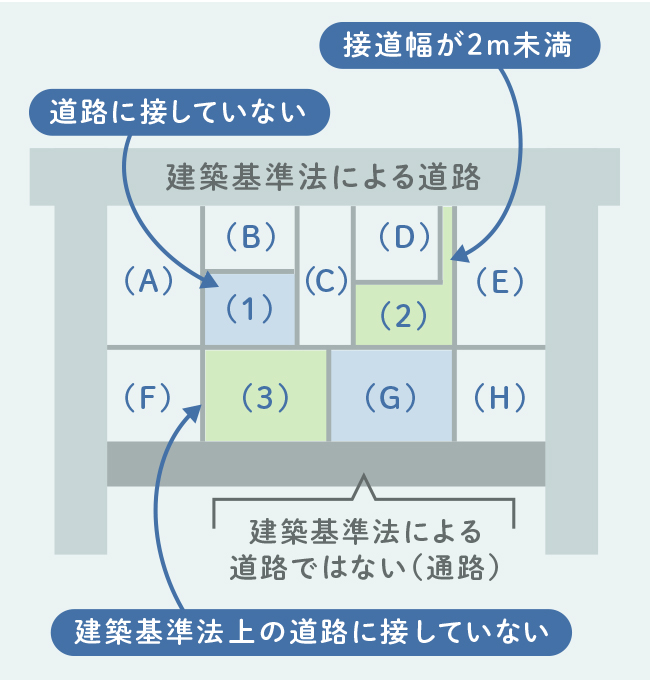

分かりやすく図で解説すると、次のような土地が再建築不可の物件です。

出典:スーモ

(1)建築基準法上の道路に接していない

(2)建築基準法上の道路に接している部分(間口)が2m未満

(3)接している道路が建築基準法上の道路ではない

参考

再建築不可物件が存在する理由は、建築基準法ができたのは昭和25年(1950年)、都市計画法は昭和43年(1968年)であり、昭和25年以前に建てられた家や、都市計画区域等に指定される以前に建てられた、接道義務を満たしていない物件が存在するからです。

ちなみに東京23区で接道義務を満たしていない再建築不可物件は全体の5%ほどあるようです。

また市街化調整区域も、農業従事者など条件に当てはまる人以外は基本的に再建築不可となります。

こういった物件は、周辺相場よりもかなり安く売買されることになります。

再建築不可物件の抜け道や裏ワザ7選

再建築不可物件は再建築できないとはいえ、「再建築を可能にする抜け道や裏ワザがあるのではないか」と考えるのが、洗練された不動産投資家ですよね。笑

その通り、実はある一定の条件を満たせば再建築は可能です。

再建築不可物件の抜け道や裏ワザは、以下の通りです。

抜け道や裏ワザ7選

- 建物をリフォームして使い続ける

- 隣地を全部もしくは一部買い取って接道義務2mを満たす

- 自分の土地と隣地の一部を交換して接道義務2mを満たす

- 隣地の土地を一部借りて接道義務2mを満たす

- 位置指定道路を申請して許可をもらう

- 43条但し書き申請をして許可をもらう

- 自治体の建築指導課で再建築できる条件を確認する

それぞれ解説します。

建物をリフォームして使い続ける

最も簡単な抜け道は、建物をリフォームして使い続けることです。

再建築不可物件で再建築はできませんが、既存の家を建築申請が不要な範囲でリフォームして住み続けることは可能です。

増改築を除くリフォームで建築申請が不要な物件は、「2階建て以下・延床面積が500㎡以下・高さ13m以下・軒の高さ9m以下の木造建築物(4号建築物と呼ばれる)」です。

接道義務を満たしていない物件は、たいていこの4号建築物に該当すると思います。

4号建築物以外の場合、例えば屋根の半分以上を葺き替える場合や、外壁を補修する場合には建築申請が必要になります。

隣地を全部もしくは一部買い取って接道義務2mを満たす

再建築不可物件を建築可能にするには、接道義務を満たす土地にすることです。

先ほどの図で再び解説します。

物件(1)の場合は(A)(B)(C)のいずれかの土地、物件(2)の場合は(C)(D)(E)のいずれかの土地、(3)の場合は(C)か(F)の土地を全部もしくは一部購入して、建築基準法上の道路の間口が2m以上になるようにします。

自分の土地と隣地の一部を交換して接道義務2mを満たす

購入ではなく、自分の土地と交換する方法でも、上記と同じようにすれば再建築可能です。

隣地の土地を一部借りて接道義務2mを満たす

購入や交換ではなく、必要な土地を借りる方法でも、上記と同じようにすれば再建築可能になるケースもあります。

自治体の建築指導課にて確認してみましょう。

位置指定道路を申請する

道路の基本基準である幅員4m間口2mをクリアしていても、建築が認められない道路の時があります。

その時は「位置指定道路」の申請を行うことで、建築可能にできます。

位置指定道路とは

特定行政庁(都道府県知事や市町村長等)から「土地のこの部分が道路である」という指定(道路位置指定)を受けた幅員4m以上の私道のことです。

指定を受けるには、以下のような基準をクリアする必要があります。

- 幅(幅員):4m以上

- 長さ:原則として通り抜け道路(行き止まり道路の場合でも、幅が6m以上の場合や長さが35m以下であれば可)

- 隅切り:原則として隅切りを両側に設けること

- 構造:原則としてアスファルト舗装で排水設備が設けられていること

- 位置の標示:道路形態や道路境界が明確であること

また道路の位置指定を受けるには、道路の所有権者や関わる人全員の承諾が必要です。

関係権利者全員の同意が得られたら、申請に必要な書類を揃えて自治体へ申請します。

43条但し書き申請をする

前面道路が(3)のような建築基準法上の道路ではない場合、(F)(G)(H)の土地所有者と協力して前面道路が4m以上になるようセットバックすることで、建築基準法上の道路にできる可能性があります。

セットバックとは

道路の幅員が狭い場合は、幅員4m以上が確保できるよう、土地の一部を道路として提供しなければなりません。その土地の一部を提供することを「セットバック」と言います。

特定行政庁に申請して、建築審査会の許可が下りれば再建築が可能になります。

ただし「交通面・安全面・防火上・衛生上」の問題がないことが基準なので、とても難易度は高いです。

具体的には「消火活動に問題ないと認められる」ことや「雨水や排水を処理できるよう整備されている」ことなどが必要です。

自治体の建築指導課で再建築できる条件を確認する

とにかく一度、自治体の建築指導課で再建築できないか相談してみることです。

例えば地方自治体によっては、幅員3mでも市町村道に認定し、再建築可能になることもあります。

また、市街化調整区域にある物件の場合、開発許可を受けた物件や市街化調整区域に指定される前から建物が建っていた土地(既存宅地という)では、申請することで再建築できる可能性があります。

市街化調整区域とは

市街化を抑制する地域で、人が住むための住宅や商業施設などを建築することは、原則として認められていないエリアのことです。

このように相談することで、再建築可能になる場合がありますので、再建築不可と記載があるだけで諦めたら、超お買い得な物件を見逃すことになるかもしれませんね。

再建築不可物件のデメリット

相場よりかなり安く購入できる再建築不可物件ですが、再建築できないこと以外にも、以下のようなデメリットがあります。

注意ポイント

- 建物の寿命や自然災害による倒壊時のリスクが高い

- 修繕やリフォーム費用がかかる

- 売却したくてもなかなか売れない

- 物件の安全性を担保できない

- 融資がつかない

以下、それぞれ解説します。

建物の寿命や自然災害による倒壊時のリスクが高い

建物に寿命がきた場合や、地震や火災など予期せぬ自然災害により建物が倒壊した場合でも再建築できません。

再建築が無理ならと土地活用しようにも、再建築不可物件は接道に難があるため、駐車場や資材置き場にすらできないことが多いです。

土地のみになってしまった場合は、もはや接道条件を満たせる隣地を購入することでしか、まともな価値を生み出せません。

「死地(しにち)」とも言われますが、固定資産税だけが課されるまったく価値のない「負動産」になってしまう可能性があることは頭に入れておくべきです。

修繕やリフォーム費用がかかる

再建築不可物件は、たいてい建物が老朽化しているので、修繕だけでも多くの費用がかかりますし、最低限住めるようにするためのリフォーム費用も、数百万単位でかかる可能性が高いです。

場合によっては、耐震性や断熱性なども考える必要があります。

また広い道に接していないため、部材や機材の搬入も大変になるので、その分工事費用も膨らみます。

売却したくてもなかなか売れない

再建築不可物件は「建物を解体して更地として売却」「建物を建て直して運用を続ける」という選択肢がないため、価格を安く売りに出したとしても、一般的な物件より流動性がかなり低くなります。

建物がある場合は、「自分で居住するための古民家を探している人」「賃借人を付けて収益を狙っている人」が購入してくれる可能性が残りますが、土地の場合は基本的に隣地の人しか購入してくれません。

売る時は相手の言い値になる可能性が高いことを認識しておきましょう。

物件の安全性を担保できない

再建築不可物件は、建築基準法等が制定される前からある建物ですので、長い築年数が経っているばかりか、様々な現在の基準をクリアしていない物件ということになります。

補強や補修などをきちっとすれば多くのメンテナンス費用がかかりますし、収益性を重視して何もしない場合は、建物に問題が起きて入居者に影響を及ぼした際の責任問題に発展しかねません。

不動産投資家としては、入居者に安全・安心の住まいを提供することも一つの目的のはずですので、安全性を担保できないことは大きな問題となります。

融資がつかない

再建築不可物件は担保としての価値が低いため、融資をしてくれる金融機関がほとんどありません。

融資してくれるところが見つかったとしても、かなり厳しい条件での融資になる可能性が高くなります。

結果として再建築不可物件を購入するのであれば、現金での購入をおすすめします。

再建築不可物件のメリット

多くのデメリットがあるとはいえ、通常の物件にはないメリットも存在します。

ポイント

- 安く購入できるので投資資金を早く回収できる

- 隣地購入で接道義務を満たせば資産価値が大幅に上がる

- 隣地所有者に有利な条件で売却できる可能性がある

- 固定資産税が安い

以下、それぞれ解説します。

安く購入できるので投資資金を早く回収できる

再建築不可物件を購入するメリットは、なんといっても価格が安いことです。

物件や所有者の状況により、相場の1割~5割程度といったところです。

交渉の仕方や仲介会社営業マンの力量によっても大きく変わってきます。

何度も伝えているように、再建築不可物件は大きな修繕やリフォーム費用が必要になるので、その分も考えたうえで申込価格を決めるようにしましょう。

理想は3年以内、最低でも5年以内には、投資額全額を回収できるくらいの価格で購入するようにしてください。

できるだけ既に賃借人がいる、オーナーチェンジ物件を購入するようにしましょう。

隣地購入で接道義務を満たせば資産価値が大幅に上がる

再建築不可物件が大化けする可能性があるのは、隣地購入で接道義務を満たせる可能性があるからです。

隣地の購入はかなり難易度が高いですが、知り合いの仲介会社などに、定期的に売却お誘いのDMを送ってもらうようにしましょう。

ポイントは定期的に送ること、隣地所有者である自分の依頼であることを伏せておくことです。

もし反響があったらすぐに知らせるようにしてもらい、隣地所有者であることを伏せたまま購入するようにします。

これは足元を見られて、価格を吊り上げられるリスクをなくすためです。

隣地すべてを売ってもらわなくても、接道部分の間口が2m以上になるように、そこの部分だけを売ってもらう方法もあります。

例えば1坪だけ購入すれば、間口2mが確保できる場合、相場の倍で購入しても、すべての土地の価値が大幅にアップするので大きな利益が見込めます。

隣地売主にとっても、支障のない土地部分であればメリットしかないわけですから、上手に交渉すれば全体を購入するよりうまくいく可能性は高いでしょう。

隣地所有者に有利な条件で売却できる可能性がある

自分が隣地を購入するのもいいですが、実は隣地に買ってもらう方法もあります。

これも難易度は高いですが、隣地に交渉する際は必ず優秀な仲介会社を挟むようにしましょう。

低層住居専用地域では難しいかもしれませんが、容積率が150%以上の土地の場合、土地が広くなるほど大きな建物が建てれるようになるため、土地の価値は上がります。

容積率が大きいほど価値上昇率は大きくなりますので、例えば容積率400%の土地であれば将来の大化けを狙って塩漬けという手もアリです。

固定資産税が安い

再建築不可物件は課税評価額が低くなるため、固定資産税や都市計画税が安くなります。

たまに安くなっていない場合もあるので、その時は役所に抗議することで安くしてもらえます。

逆に隣地を購入して接道義務を満たした場合には、元の土地の固定資産税は当然上がることになります。

再建築不可物件を購入する際のチェックポイント

再建築不可物件を購入する際の、チェックポイントについて解説していきます。

インフラ状況

電気・ガス・水道は通っていると思いますが、それらがどこを通っているのか確認しておく必要があります。

水道は井戸の可能性がありますし、通っていたとしても他の人の土地の下を通っている可能性があるので、必ず確認するようにしてください。

雨水の排水

雨水を雨樋から地面に流しているだけの場合、地盤や基礎に悪影響を与えることも考えられます。

雨水がどのように流れていくのか確認しましょう。

風通しや陽当たり

道路に十分に接していないということは、周囲を家で囲まれていることが多くなります。

風通しや陽当たりが悪く、敷地はコケだらけ、建物はカビだらけになっている可能性があります。

また外壁が雨で濡れても乾きにくいため、劣化が進みやすく、その分のメンテナンス費用もかさみがちです。

再建築不可物件を売却する際のおすすめ買取業者

再建築不可物件は、売却時になかなか売れないというデメリットがあります。

こういった時に重宝するのが、訳あり物件を買取してくれる買取業者です。

訳あり物件とは

訳あり物件とは、何かしらの問題があり、簡単には売却できないような物件のことで、再建築不可物件も訳あり物件と言えます。

そしておすすめの訳あり物件買取業者は、「訳あり物件買取プロ」です。

出典:訳あり物件買取プロ

「訳あり物件買取プロ」を運営する株式会社Alba linkは、日本全国の訳あり物件を高額スピード買取してくれる不動産会社です。

多くのメディアにも取り上げられていて、注目度も業績も右肩上がりの会社です。

共有持分や再建築不可、借地(底地)や事故物件など、通常の買取業者では買い取りしてもらえないような物件でも買い取ってくれます。

不動産を売却する際は、訳あり物件買取プロのホームページから簡単に無料査定や相談ができます。

LINEでも気軽に査定や相談ができるのは斬新ですよね。

詳しくは下の記事をご覧ください。

-

訳あり物件を売却したい人必見!事故物件・再建築不可・共有持分・底地・借地なんでも買取!

困っている人訳あり物件を売却したいんだけど、なかなか売れない・・。買取してくれる業者を教えて! こんにちは、専業大家のMASA(@2103ou_masuke)です。 事故物件や再建築不可などの訳あり物 ...

続きを見る

おわりに

いかがでしたか?

再建築不可物件は相場よりも割安感があるため、資金力のない人は探している人も多いかと思います。

しかしどちらかというと、玄人向けの物件であるため、素人の方にはおすすめしません。

不動産の知識が付いて、不動産投資に慣れてから検討するようにした方がいいと思います。

そして様々な問題点やデメリットがありますので、それらをしっかりと確認したうえで購入するようにしましょう。

再建築不可物件に関する相談や、不動産投資に関する相談は、下記相談サービスをご利用ください。

-

不動産投資のコンサルティング相談窓口30分3,800円~受付中!

困っている人不動産業者ではない先輩大家さんで、不動産投資の相談にのってくれる人いないかなぁ 私は元大手不動産売買仲介会社のトップ営業マンで、現在専業大家として不動産投資の相談サービスを提供しています。 ...

続きを見る

この記事がためになったと思ったら、ぜひSNSなどで他の方にも教えてあげてくださいね!